排水基準が変わりました-「大腸菌群数」から「大腸菌数」へ-

掲載日:2025年8月19日

工場や施設などが出す排水には、河川や地下水等の水質を悪化させないための基準があります。これまで、ふん便による汚染の指標として「大腸菌群数」が使われていましたが、令和7年4月から「大腸菌数」に変更されました。

経緯・背景

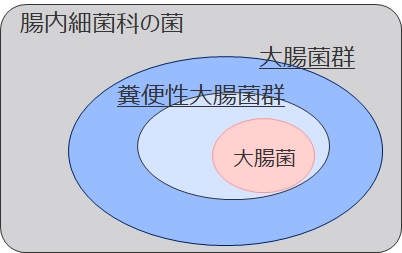

赤痢菌、コレラ菌、チフス菌等の病原微生物は、哺乳類や鳥類などの温血動物(体温を一定に保つことができる動物)のふん便を介して生活用水を汚染し、人に健康被害を与える可能性があります。このようなふん便による汚染の指標(判断基準)として、温血動物の腸管内に最も多く存在する「大腸菌」が最適であると考えられてきました。しかし、基準が制定された当時は、大腸菌のみを簡単に検出する技術がなく、代わりに大腸菌と似た性質を持つ細菌群の総称である「大腸菌群」が用いられてきました。一方、大腸菌群には大腸菌以外の腸内細菌や、水や土の中で増える細菌も含まれているため(図1)、ふん便による汚染を的確にとらえておらず、指標性が低いという問題がありました。

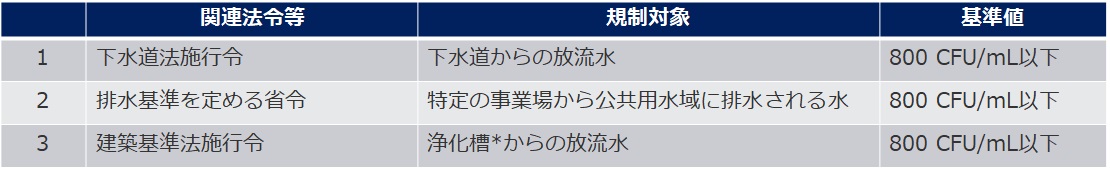

近年になって、大腸菌のみを検出する方法が確立されたことから、水道法における水質基準(平成16年)、遊泳プールの衛生基準(平成19年)、環境基本法における環境基準(令和4年)において、ふん便汚染の指標が「大腸菌群」から「大腸菌」に順次改正されました。そして今回、令和7年4月1日に排水に関わる基準でも同様に改正され(表)、水に関するふん便汚染の指標がすべて「大腸菌」に統一されました。

図1. 各指標の位置付け(下線は衛生学的指標名称)

表 改正された排水における基準の概要

大腸菌の検出方法

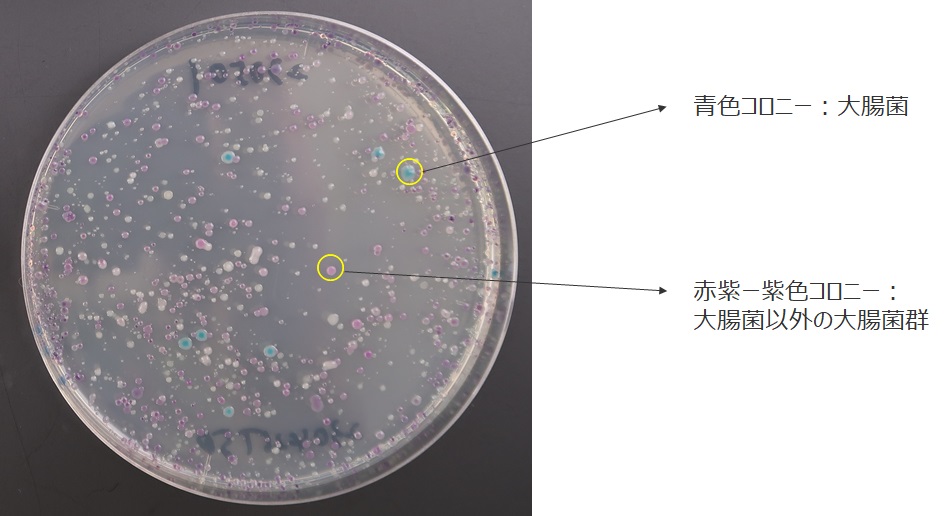

新たに定められた大腸菌の検査方法では、「特定酵素基質培地」という培地を使います。特定酵素基質培地は、培地に含まれる物質と細菌が持つ酵素が反応し、生育したコロニー*(菌のかたまり)が着色または発光するという特徴があります。大腸菌用の特定酵素基質培地では、検査する水に大腸菌がいる場合、青色のコロニーが出現します。

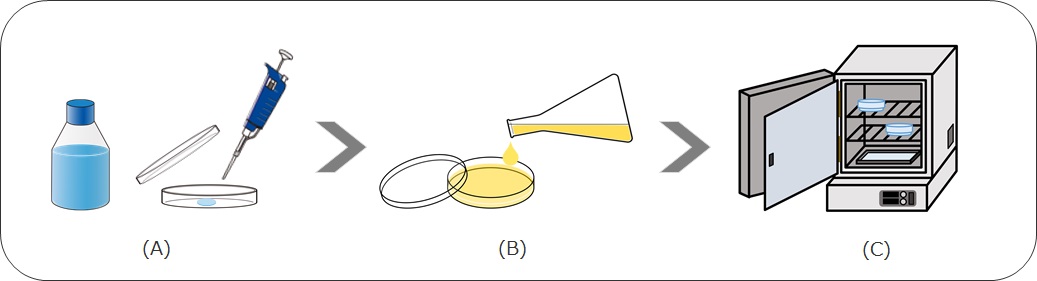

具体的な手順は、調整した検査用の水1 mLをペトリ皿(シャーレ)に入れ(A)、培地を注ぎ入れ、よく混ぜた後(B)、培地を固めて、恒温器(一定の温度に保つことができる機器)の中で、決められた時間、静置します(C)。培地の上に青色のコロニーが出現(図2)した場合は、その数を数えて、基準値(800 CFU*/mL)以下であるか確認します。

図2. 特定酵素基質培地上のコロニー

おわりに

大安研では水質汚濁防止法や浄化槽*法に基づき、法律の規制対象となる施設からの排水や浄化槽からの放流水等について、上記で述べた検査方法を活用して日々検査に取り組んでいます。

*コロニー:細菌などが培地上で増えて、目に見えるかたまりになったもの

*CFU(コロニーフォーミングユニット):コロニーの数の単位

*浄化槽:し尿および雑排水を処理し、公共下水道以外に放流するための設備または施設

お問い合わせ

電話番号:06-6972-1353