食品の安全性をチェックする!「衛生指標菌」とは?

食品の安全性をチェックする!「衛生指標菌」とは?

食品には、安全性を確保するために「微生物に関する基準」が定められています。例えば、お刺身では腸炎ビブリオ、ナチュラルチーズではリステリア・モノサイトゲネスといった特定の病原菌が基準として設定される場合があります。一方で、多くの食品では「衛生指標菌」と呼ばれる基準が使われています。これは、特定の病原菌を検査するよりも、衛生指標菌を検査する方が、より簡単で効率的に食品の安全性をチェックできるためです。

<衛生指標菌とは?>

衛生指標菌とは、食品が細菌に汚染されていないか、調理器具・手指・施設設備等の衛生管理ができているかを判断する目安となる細菌の集まりのことです。代表的なものとして、一般生菌数、大腸菌群、E.coli(糞便系大腸菌群)、クロストリジウム属菌などがあります。これら衛生指標菌の中で、食品衛生法の規格基準としてよく使われているのが「大腸菌群」です。

<大腸菌群とは?>

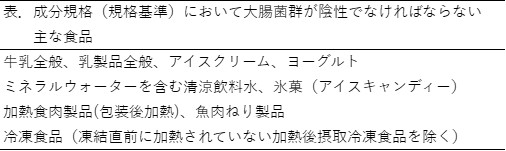

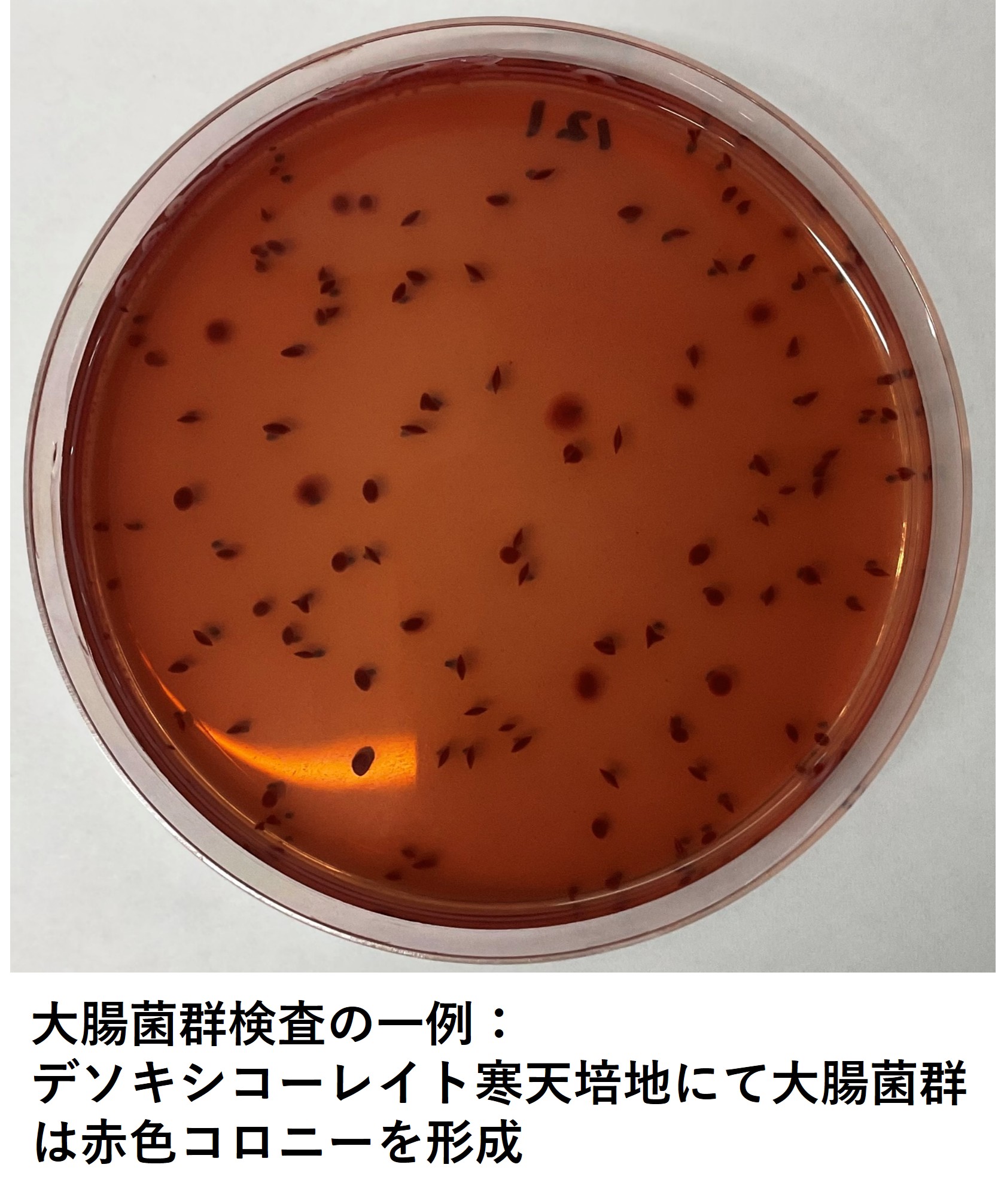

大腸菌群とは、乳糖を分解して酸とガスを作るタイプの細菌の集まりです。十分な加熱により死滅するため、調理済みの食品から大腸菌群が見つかった場合は、「加熱が不十分だった」「加熱後に汚染が起きた」など、衛生管理上の問題を示すサインと考えられます。したがって、大腸菌群検査は食品製造施設の衛生状態をチェックする上で有効です。食品衛生法で「大腸菌群が陰性でなければならない」と定められている主な食品を表に示します。

<一口メモ>

ふん便には、サルモネラや腸管出血性大腸菌O157のような食中毒を引き起こす病原菌が含まれる危険性があります。ふん便汚染の指標菌として必要なことは、排泄されてから環境中で長く生き残ることができないことであり、大腸菌群の中でふん便汚染の目安として信頼できるのは大腸菌のみとされています。それ以外の細菌は、ふん便以外の環境中でも長期間生息できるため、ふん便由来か環境由来なのかを区別できません。そのため、「大腸菌群=ふん便汚染」とは言えず、大腸菌群は主に加熱の指標とされています。

大腸菌群検査の歴史を振り返ると、日本では昭和26年に食品衛生法が制定されて以来、変更がありません。一方、EU諸国では、ふん便汚染の指標にならないという理由から食品の大腸菌群検査は廃止され、早くから大腸菌そのものを対象とした検査が主流となっています。日本でも、令和4年に公共用水域や地下水の環境基準が、令和7年には公衆浴場の水質基準や建築物排水基準が、それぞれ大腸菌群数から大腸菌数へ見直されました。環境分野で進んでいるこの流れが、今後食品分野にも広がっていく可能性があります。

参考資料

食品衛生小六法令和7年版新日本法規出版株式会社発行

Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs (Text with EEA relevance)

Regulation - 2073/2005 - EN - EUR-Lex

Martin, N. H, et al. The evolving role of coliforms as indicators of unhygienic processing conditions in dairy foods. Front. Microbiol., 7, 1549, (2016) Frontiers | The Evolving Role of Coliforms As Indicators of Unhygienic Processing Conditions in Dairy Foods

水質汚濁に係る環境基準の見直しについて(お知らせ)環境省

水質汚濁に係る環境基準の見直しについて(お知らせ) | 報道発表資料 | 環境省

排水基準が変わりました-「大腸菌群数」から「大腸菌数」へ-:大阪健康安全基盤研究所ホームページ

https://www.iph.osaka.jp/s012/050/010/310/20250814151005.html

お問い合わせ

電話番号:06-6972-1368