密封パックされた要冷蔵食品によるボツリヌス食中毒

掲載日:2025年4月21日

2025年1月、新潟市において50代女性がボツリヌス食中毒を発症したとの報道発表がありました。市内食料品店で購入した食品(容器包装詰、要冷蔵)を誤って自宅で2カ月常温保管し、食べた時にはブルーチーズのような臭いや味がしたといいます。喫食の翌日から、眼のチカチカ感、食べ物の飲み込みにくさ、言葉が発しにくいといった症状を自覚し、その後、全身の麻痺症状が現れました。国立感染症研究所の検査で、便や血清からC型ボツリヌス毒素が検出されました。

この事例は新聞やテレビでも大きく取り上げられました。なぜ市販の密封パック詰食品で食中毒が起きたの?どこからボツリヌス菌が混入したの?食中毒なのに麻痺症状が出るの?など、疑問に感じた方も多いのではないでしょうか。本記事では、密封パック詰の要冷蔵食品によるボツリヌス食中毒についてQ&A方式で解説します。

Qボツリヌス菌はどこにいるの?

ボツリヌス菌は、菌の増殖に適さない場所に置かれると、「芽胞」という固い種子のような状態に変化します。ボツリヌス菌芽胞は、土壌や河川、泥の中などの身近な環境に広く存在しています。したがって、農作物や畜産物、海産物など、あらゆる食品がボツリヌス菌芽胞に汚染される可能性があります。また、ボツリヌス菌芽胞は熱に強く、100℃程度の加熱では死滅しないため、通常の調理方法で完全に除去するのは困難です。

ボツリヌス菌のグラム染色写真(×400)。水色に光っている部分がボツリヌス菌の芽胞です。

Qなぜ、密封パック詰食品で食中毒が起きたの?

ボツリヌス菌の特性によるものです。ボツリヌス菌は、空気がない環境を好んで増殖し、強力な神経毒であるボツリヌス毒素を産生します。気密性の高い密封パックや真空パックに詰められた食品は、ボツリヌス菌が増えるのに最適な環境です。食品内で作られたボツリヌス毒素を食品と一緒に食べることにより、麻痺症状が引き起こされます。一般的に局所麻痺(眼のチカチカ感やろれつ不良等)から始まり、全身の筋肉麻痺に進行します。

これまでに国内では、密封パック詰の辛子レンコン、ハヤシライスソース、あずきばっとう(ぜんざいに平打ちのうどんが入った郷土料理)などによるボツリヌス食中毒が発生しています。

Q密封パック詰食品は危険なの?

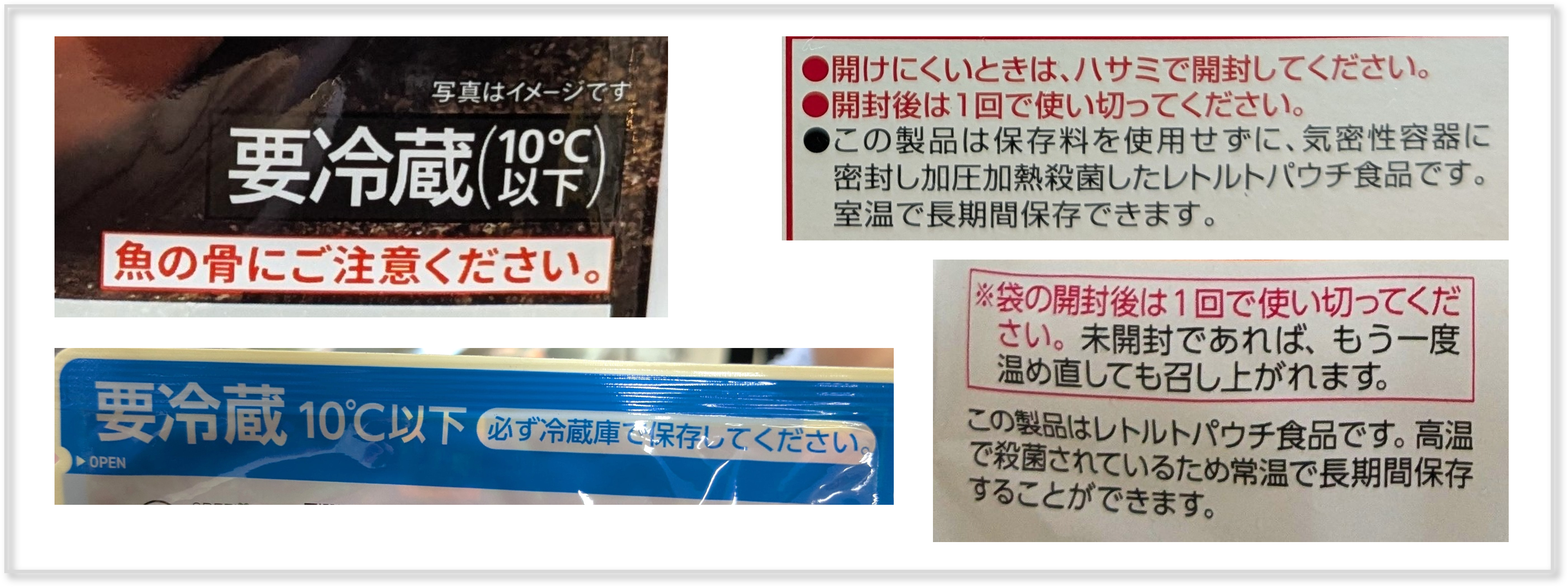

ボツリヌス菌は、低温では増殖しにくい性質があります。食品関係事業者には必要に応じて「要冷蔵」「10℃以下で保存」といった適切な保管温度を分かりやすく表示し(写真)、低温で流通させることが求められています。私たち消費者は、表示をよく見て、指示通りに保管、調理して喫食するようにしましょう。それを守っていれば食中毒の危険性は低いでしょう。

最近では、自宅で食品の脱気・密封を手軽に行う「密封パック器」が市販されています。脱気には食品の酸化を防ぎ保存性を高める効果がありますが、密封=菌が増えない、ということではありません。過信しすぎず、適切な冷蔵保存や早めの喫食を心がけましょう。

Q密封パック詰食品は、レトルト食品とどう違うの?

気密性容器に充填した後に、ボツリヌス菌の芽胞を完全に死滅させる120℃、4分以上の加熱・加圧処理を行っているかどうかの違いです。密封パックされた食品のうち、pHが4.6を超え、かつ水分活性※が0.94を超える食品は、120℃、4分以上の加熱・加圧処理を行うか、生産から消費まで冷蔵(10℃以下)で流通させる必要があります。

加熱・加圧処理を行ったレトルト食品は、食品内で菌が増えることがないため常温で長期間保存することができます。一見、区別がつきにくい容器に包装されている場合もあります。表示例の写真を参考に、食品の表面、裏面の表示を注意深く確認しましょう。

(左)密封パック詰食品(要冷蔵)と(右)レトルト食品(常温保存可)の表示例

※水分活性とは

食品中の菌やカビなどの微生物が利用できる水の割合を示す指標です。0から1の範囲で表され、水分活性が高いほど微生物が増殖しやすくなります。

Qボツリヌス食中毒を防ぐために注意することは?

仮に消費期限内であっても、容器が膨らんでいる場合や、異臭がする場合など、異変を感じたら食べないようにしましょう。もし食べてしまった場合、数日以内に、物が2重に見える、呼吸が苦しい、口が渇いて言葉が発しにくい、手足に力が入らないなどの症状を発症した場合は、緊急に医療機関を受診しましょう。放置すると命にかかわることがあります。

<参考資料>

新潟市保健所食の安全推進課新潟市報道資料食中毒の発生について令和7年2月10日

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/koho/houdou/202502.files/250210.pdf

国立感染症研究所ボツリヌス症とは

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/7275-botulinum-intro.html

真空パック詰食品(容器包装詰低酸性食品)のボツリヌス食中毒対策(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/03-4.html

お問い合わせ

電話番号:06-6972-1368